收听方式请点击这里。

【#003 完整文字稿】

本期节目是长期策划“Almost Famous/Almost Forgotten”的一部分,这个系列将重新关注全世界范围内没能取得通俗意义上的成功,或是一度风光如今却乏人问津的早期电影人和影片。他们各有出众之处,到头来却因为种种可知或不可知的原因渐渐消失在历史的缝隙之间。我将讲述与他们相遇的机缘,把聚光灯转回尘封的档案柜和卖不动的传记书,循着散落在时光之中的生平故事和创作脉络,探究他们遭到遗忘的原因所在,重述他们作品在今天看来的现实意义。有可能的话也想进行一些假设性的讨论:如果当初的他们做出了另一种选择,或是生活在不同的时空,他们的命运是会截然不同还是并不因外在条件而变化,自有其定数与必然性呢?

◊♦◊

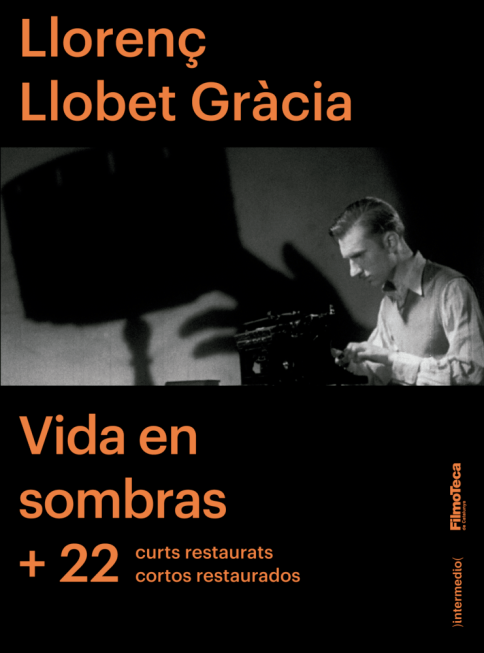

2019年10月12日,我结束了意大利波代诺内默片节(Le Giornate del Cinema Muto)的行程返回巴塞罗那,在西班牙国庆日进行独立游行已经成为了加泰罗尼亚的传统,市区多条主干道因此封闭,机场巴士被困在混乱的车流中动弹不得。于是我和身边同样拿着默片节手提袋的女士攀谈起来。她名叫罗莎·卡多纳(Rosa Cardona),是加泰罗尼亚电影资料馆的档案管理者之一。我们从默片节的选片谈到西班牙的政治事态,我顺便向她提起之前刚刚买下资料馆新出的一套自主修复作品——本地导演洛伦斯·约贝特·格拉西亚的唯一长片《光影生涯》(Vida en sombras, 1949)和22部短片合集,这套DVD也在2019年博洛尼亚探佚电影节(Il Cinema Ritrovato)获得单片发行大奖。罗莎听到之后开心地笑起来,对我说:“这个修复项目是我先生负责的。”

从她口中我得知了更多关于《光影生涯》和约贝特·格拉西亚的故事,对他的创作历程和人生境遇产生了巨大的兴趣,回国之后就立刻找时间看完了这套作品。约贝特·格拉西亚也成为又一个让我重新审视自己对电影认知的导演。他是一位赤诚的创作者,影像既充满私人趣味和实验精神,又对家国和历史有着精准而悲悯的解读。

很多人都说约贝特·格拉西亚是一个受到诅咒的导演,尽管他唯一的长片《光影生涯》是一部充满魅力的迷影作品,但拍摄过程中却屡遭独裁政府的审查刁难和制作上的阻挠,数年之后才得以上映,并未引起多少反响,很快又消失在人们的视野之中。电影失败的痛苦加上亲人的离世彻底击垮了约贝特·格拉西亚,他再也无力拍摄下一部长片。将近40年之后,《光影生涯》的两个16mm拷贝偶然间被一位影评人发现并修复,一夜之间成为了西班牙电影史上最重要的作品之一。它代表了西班牙内战后二十年电影的最高水平,证明了这个时期的电影并不像历史学家一直以来认为的那样,只是独裁政府意识形态宣传的工具,而是兼具艺术价值与反抗精神的存在。约贝特·格拉西亚这部作品引发的关注也促使电影界重新审视战后电影史,并着手寻找失落的佳作。

约贝特·格拉西亚究竟度过了怎样的一生?而他这部历经劫难、极具传奇色彩的影片在70年后的今天看来又有哪些仍然让人惊艳之处呢?

◊♦◊

这个片段是《光影生涯》男主角出生的场景。他的父亲陪伴怀孕的妻子在游园会中观看早期电影——当时,像卢米埃尔(Auguste and Louis Lumière)和梅里埃(Georges Méliès)的作品大多都是由人在一旁口头解说,并配上魔术杂技等现场表演进行的。就在舞台上的魔术师从箱子里变出一个婴儿时,观众席上的妻子也生下了一个男孩。卡洛斯·杜兰的人生从第一分钟开始就和电影紧紧地联系在了一起。

《光影生涯》很大程度上可以视作导演的自传,但洛伦斯·约贝特·格拉西亚的出生并没有这么超现实。1911年1月,他出生在巴塞罗那附近的小城市萨巴代尔(Sabadell),家中经营运输公司。约贝特·格拉西亚从小就痴迷电影,17岁高中毕业那年,他收到了来自父亲的礼物——一台梦寐以求的9.5mm百代Baby摄影机。同年,他拍摄了第一部短片《屋顶》(Un terrat, 1928),记录了一次充满欢声笑语的家庭聚会,他本人也出现在画面中并表演了一个魔术。影片的一些段落已经可以看到他对镜头设计和剪辑可能性的尝试。

很快,他进入自家的运输公司工作,但并没有放弃对电影,尤其是对先锋和实验电影的热爱。除了为电影期刊撰稿,他还创立本地影迷俱乐部,并继续拿着自己的9.5mm摄影机进行创作。20岁之前的几年,他几乎什么都拍:比如1929年的巴塞罗那国际博览会 – 但他关注的重点却并非盛会本身,而是场馆附近那座巨大的喷泉。他也记录了1931年4月14日西班牙第二共和国宣布建国当日,家乡萨巴代尔街道上的情景;还有1933年巴塞罗那格拉西亚区恩典节(Festa Major de Gràcia )期间的庆祝活动,他将游行队伍的画面倒放,形成了近乎抽象的效果。除了社会和政治事件,他也很喜欢拍摄更加私人的日记式生活流影片。20年代末期,约贝特·格拉西亚开始创作虚构电影,融入大量戏仿和实验元素,在1929年的《尽管像一个球》(Encara que sembli una bola)中出现了错视画效果,反向行进的人物和车辆,甚至还有一段简单的动画。

内战爆发之前,约贝特·格拉西亚最独特的一部电影是1934年的《自杀》(Suicida)。他的好友何塞·托雷亚(José Torrella)称赞它“对电影这一艺术形式有着深刻的理解,并运用了令人应接不暇的丰富技法”。影片开头,约贝特·格拉西亚出现,准备着放映电影;而当“剧终”字样播放完毕之后,镜头转向从瞌睡中醒来的导演,形成了首尾呼应。他对这种元叙述结构的喜爱也反映在了之后的长片《光影生涯》中。

经由这些短片,我们得以窥见一个青年时代的约贝特·格拉西亚——他一方面渴望用手中的摄影机忠实记录下历史的瞬间;另一方面又热爱着对平凡生活的观察,只要有了想法就跑出去拍,甚至有时弃家里的生意于不顾。他的这两面在1933年的一部具有拼贴画气质的短片《银幕上的1932年》(L’any 1932 a la pantalla)中展现得淋漓尽致,登山的画面之后紧接着到访巴塞罗那的总理马努埃尔·阿萨尼亚(Manuel Azaña)。另一个镜头中,通常温暖的萨巴代尔飘起了多年一遇的大雪,也带来了几分奇迹般的诗意。

1936年,约贝特·格拉西亚成立了一家影迷俱乐部“萨巴代尔电影之友(Amics del Cinema de Sabadell)”,而就在原本预定举行首期会员活动的7月18日前一天,西班牙内战全面爆发了。

约贝特·格拉西亚暂停了所有电影活动,结婚生子,直到1943年才重新开始电影拍摄。这段空白时期也成为了他作为电影人风格转型的契机。他最后一部9.5mm电影是拍摄于30年代,但直到1943年才制作完成的《坚定的锡兵》(El soldadito de plomo, 1935-1943),改编自《安徒生童话》中的同名故事。

约贝特·格拉西亚是加泰罗尼亚乃至全西班牙知名的迷影人士和业余导演,他的文字和短片,以及在影迷俱乐部建设方面的积极表现使他与圈内人熟识起来,其中有一位是影评人和编辑卡洛斯·塞拉诺·德·奥斯玛(Carlos Serrano de Osma),日后也是四五十年代的重要导演之一。塞拉诺·德·奥斯玛四十年代末期拍摄的三部曲以及《光影生涯》都属于当时一个颇具影响力的电影流派“地球电影(cine telúrico)”——这群创作者希望拍摄关乎全人类的命题,并致力于纯粹的影像美学。正是业内人士的鼓励和帮助,使约贝特·格拉西亚下定决心以职业导演身份拍摄他的长片处女作,这会是一部正式的商业制作。1947年,《光影生涯》的筹备工作正式启动。

此时,他还不知道自己人生中最漫长的一场噩梦即将拉开序幕。

◊♦◊

弗朗哥独裁时期的电影制作流程简单来说是这样的:首先,剧本完成后需要提交给全国电影戏剧管理部门(Dirección General de Cinematografía y Teatro)进行初审,出具的报告将对电影申请资金等制作步骤以及后续成片的审查产生影响。拍摄完成后,粗剪版本提交到教育部下属的高等指导委员会(Junta Superior de Orientación)进行下一步审查,最终定级分为3级,每个级别中还有A/B档细分,各个等级的影片在上映的地域范围、档期、影院配置等方面都有区别对待,级数越高限制越多,如果被定为3级将直接导致影片无法上映。

《光影生涯》从剧本审查开始就遇到了麻烦,因为忠实呈现大量西班牙内战相关内容,制片方卡斯蒂利亚影业(Castilla Films)收到了一份评定极差的报告,他们认为这部电影“缺乏戏剧性元素”,并对主角出现在战场的某些地点表达了不满。这直接导致了在1947年11月到1948年2月的拍摄期间,剧组接到信用贷款被拒的通知。此时卡斯蒂利亚影业已经把能投的钱都投了,甚至还延缓了其他导演的项目。于是约贝特·格拉西亚在跟家人协商之后,决定自己出资,这才让拍摄工作得以继续进行。

1948年8月,《光影生涯》在终审中收到3级的评定,被高等指导委员会批评得体无完肤。剧组决定重新剪辑,删改情节,增加新素材并对画面顺序进行调整。约贝特·格拉西亚无法亲自参与重剪工作,因为他有更大的悲剧要面对——他年幼的儿子突然去世了。死亡的阴影一直笼罩着约贝特·格拉西亚的电影:短片《自杀》的主角死于与电影中类似的一场火车事故,而在《光影生涯》中还曾短暂出场的儿子几个月之后就这样离开,对约贝特·格拉西亚的打击无疑是致命的。

厄运并未就此告终,重新剪辑的版本拿到了2级B等的评定,仅稍高于3级。一位新导演的处女作连续在审查中留下不良记录,让《光影生涯》直到拍摄完成后的第五年——1953年才得以在巴塞罗那和马德里短暂上映,还只能进二流院线。当时寥寥无几的评论几乎看不到赞美之声,因为影评人并不习惯于它截然不同于主流电影的手法和叙事结构。

《光影生涯》也是西班牙电影史上仅有的两部因为审查导致制作完成之后多年才得以上映的电影之一,另外一部是埃德加·内维列(Edgar Neville)的奇幻题材作品——《七个驼背人之塔》(La Torre de los siete jorobados, 1944)。

票房失败不但让约贝特·格拉西亚一家陷入经济困难,无力继续拍摄已经完成剧本的下一部长片《避难所》(El refugio),整个拍摄过程中不断的灾祸更使他得到“被诅咒”的名号,所有制片公司都对他避之不及。《光影生涯》的出品方卡斯蒂利亚影业也遭到重创,导演塞拉诺·德·奥斯玛原本延迟的项目只能不了了之。在出品了另一部小成本电影《九十分钟》(Noventa minutos, 1950)之后便无以为继,宣告歇业。

Llobet Gràcia战后部分作品截图

虽然打入电影工业内部已经无望,约贝特·格拉西亚的电影生涯还是持续到了1954年。战后他所有的业余影片都使用16mm胶片拍摄,《光影生涯》是他唯一一部35mm胶片作品。他还开始尝试拍摄彩色影片并和黑白影像进行组合,使用西班牙语而非加泰罗尼亚语的片名和字幕,家人也成为他最重要的演员和技术人员,他亲切地称这一时期影片为“约贝特家族自主制片作品(producciones autárquicas de la familia Llobet)”,曾在全国和欧洲业余电影大赛上获奖。

丧子之痛和《光影生涯》失败的打击使他一度濒临崩溃边缘,必须不时住进精神病院,还在那里接受了电击治疗。1950年的短片《第一次冒险》(Primera aventura)记录了他恢复期间的故事,片中他自己和家人一一出镜,包括怀中刚刚出生的小女儿。

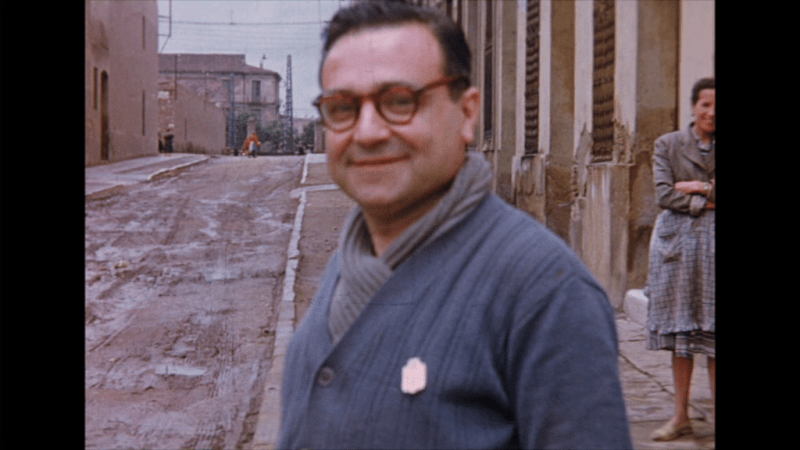

他最后一部电影是1954年的《游行队伍经过我住的街道》(La processó passa pel meu carrer ):延时拍摄的云彩和逆转画面依然看得出影像实验的意图,而这部片绝大部分讲述的也并非游行本身,而是之前的准备活动——邻居忙着清理淹水后的街道和摆放鲜花装饰,约贝特·格拉西亚的两个女儿在一旁积极帮忙。他本人也出现在了其中一个镜头里,尽管始终面带微笑,43岁的年纪看起来却已经满面沧桑。

之后,他便彻底告别了电影,而电影的世界也飞快地遗忘了他。

◊♦◊

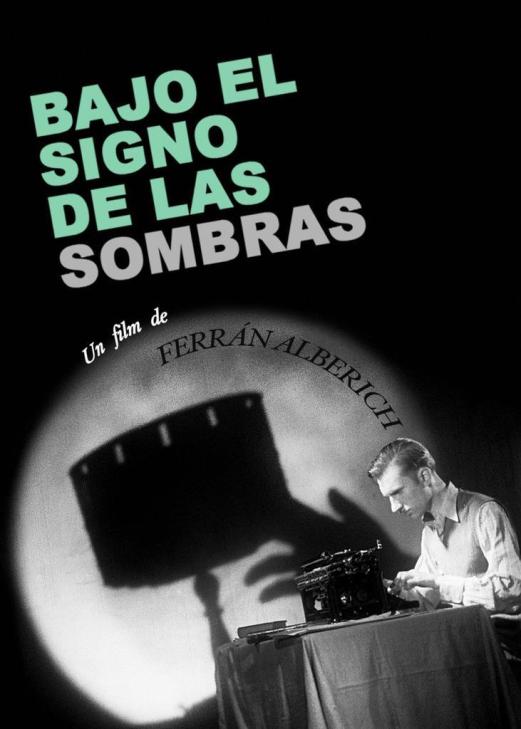

时间过去将近20年,影评人费尔兰·阿尔贝里奇(Ferrán Alberich)意外地得到了两个质量不佳的《光影生涯》16mm发行拷贝,35mm原始底片则因为制片公司的倒闭早已不知所踪。阿尔贝里奇惊讶之余,立即决定动手重新整理和修复这部几乎没有人听说过的电影。1983年,光化学修复版完成,《光影生涯》在巴塞罗那和巴拉多利德重映之后得到评论界的一致赞誉。阿尔贝里奇还将修复过程中了解到的影片制作历程拍成了纪录短片《光影之下》(Bajo el signo de las sombras, 1984),这也是《光影生涯》最初曾用过的片名。纪录片中约贝特·格拉西亚的遗孀回忆起了《光影生涯》中男女主角的相遇和她跟丈夫初次见面的情景如出一辙。阿尔贝里奇谈到《光影生涯》的悲惨遭遇时说:“约贝特·格拉西亚激进的风格和坚定的立场让这部电影与当时的文化环境格格不入,或许这也可以解释为何评判它的那些人对它如此抵触。”

2004年,西班牙影评人协会评选出20世纪50部最佳西班牙电影,《光影生涯》名列第19位。2008年,《光影生涯》和阿尔贝里奇的纪录片一起在威尼斯电影节进行了展映,电影节官方手册称它为“西班牙电影界独树一帜的作品,完全没有遵循40年代西班牙国民电影的教条,它是出自纯粹热情,而非商业考量的产物。”

而在2007年,巴塞罗那一家电影制作公司的老板佩雷·特雷塞拉(Pere Treserra)的收藏中发现了《光影生涯》另一个16mm的审查前版本。2012年,加泰罗尼亚电影资料馆在西班牙电影资料馆的协力之下开始了数字修复的工作,由于拷贝损坏严重加上没有原始底片,声音的修复极为困难,即使在完成之后的版本中也有很多地方难以听清对白。此外约贝特·格拉西亚全部22部业余短片作品也一并进行了修复,跟审查前后两个版本的《光影生涯》一起收录在资料馆和本地独立厂牌Intermedio合作发行的DVD中,花絮包括费尔兰·阿尔贝里奇的纪录短片《光影之下》和相关电影人采访,并附有详尽的导赏手册。 更多拆碟图

◊♦◊

因为希望听到这期节目的各位还是能去看一看《光影生涯》,我不会详细介绍剧情,但以下这部分难免会涉及一些影片中的细节,如果介意的话可以酌情选择是否继续往下听。

男主角卡洛斯·杜兰前半生的脉络几乎和约贝特·格拉西亚完全一致,甚至导演在拍摄之后失去儿子,也成为了他和同样失去至爱的卡洛斯之间一个悲伤的巧合。然而银幕内外两个人结局可谓南辕北辙,格外令人唏嘘。《光影生涯》中的迷影情结无处不在,对约贝特·格拉西亚而言,电影不光是电影,更是他袒露心声的媒介,他将真正想说的话存放在引用的电影片段中,只有同样理解电影的人才能隔着时间与空间的鸿沟,对他的小小伎俩会心一笑。从头到尾《光影生涯》都没有明确给出任何年份或时间概念,但即使不了解片中涉及的西班牙历史事件,单从角色看的电影,谈论的技术发展,甚至一些与电影相关的物件,就可以大致推算出他们生活的年代。这种方法也实现了篇幅上的大量省略,时常让人产生时光如梭物是人非的感慨。

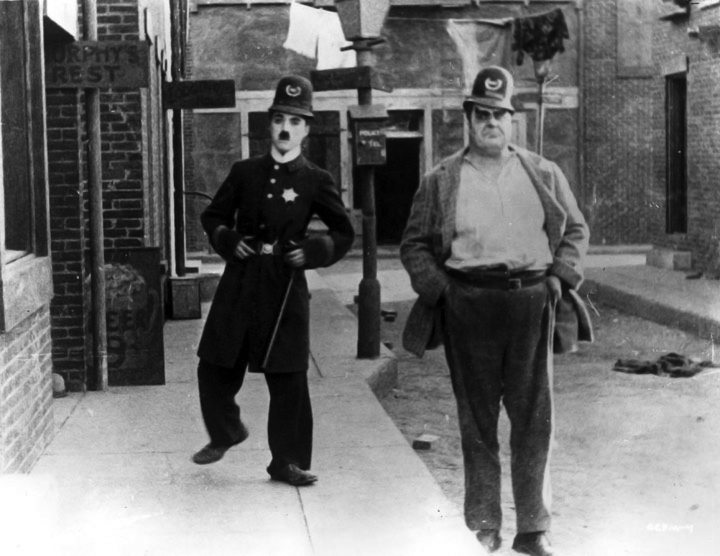

卡洛斯在游园会的电影放映中出生时,他父母看的是活跃在19世纪末20世纪初的梅里埃和卢米埃尔兄弟。等到他上小学时,和朋友偷偷溜去电影院看的双片连映是埃迪·波罗(Eddie Polo)主演,约翰·福特(John Ford)的哥哥弗朗西斯·福特(Francis Ford)导演的《破碎的硬币》(The Broken Coin, 1915),以及卓别林(Charles Chaplin)的流浪汉“夏尔洛(Charlot)”系列之一《安乐街》(Easy Street, 1917),画面中还出现了为默片现场伴奏的乐队,可以推断这是1918年前后的事。孩子们也谈起了当时名气很大的默片女明星珀尔·怀特(Pearl White)。这些都是约贝特·格拉西亚自己童年时代钟爱的电影人。

在下一段情节中,男主角和好友路易斯在广播里听到第一部有声电影《爵士歌手》(The Jazz Singer, 1927)中的插曲,两人就此开始了一场关于有声电影是否必要的讨论,可以断定这大约在1927-1928年。而在男主角认识未来的妻子安娜时,她正在书报亭想要购买一本封面是《上海快车》(Shanghai Express, 1932)主演玛琳·黛德丽(Marlene Dietrich)和克莱夫·布洛克(Clive Brook)剧照的杂志《电影精选》(Films Selectos)。这本杂志在现实中确实存在,是巴塞罗那地区发行的电影周刊,带有插图,每本售价30分,相当于现在不到一欧元。从1930年创办直到1937年停刊,共328期,最后的25期还是在内战期间出版的。目前,所有期数都可以在加泰罗尼亚电影资料馆的电子档案中查看。《光影生涯》中卡洛斯和安娜都想买的这一本出版于1932年7月30日,在另一处还出现了1931年的圣诞特刊。

卡洛斯和安娜约会时看的电影是乔治·库克(George Cukor)版的《罗密欧与朱丽叶》(Romeo and Juliet, 1936),可以看出时间已经到了1936年。内战开始之后,卡洛斯与安娜在家中听了一个广播节目,其中提到了安东尼·阿斯奎斯(Anthony Asquith)1934年导演的舒伯特传记电影《未完成的交响曲》(Unfinished Symphony, 1934)。退伍后的卡洛斯在酒吧里听到两个人讨论彩色电影,争执着特艺色彩系统(Technicolor)和爱克发色彩系统(Agfacolor)孰优孰劣,走出酒馆后,他在看到好几个人举着电影《丑闻》(El escándalo, 1943)的海报大张旗鼓地走过街市。此后不久,卡洛斯与好友去电影院观看了希区柯克的《蝴蝶梦》(Rebecca, 1940),这两部电影在西班牙上映的时间都是1943年。特别说明一下为什么会出现大肆宣传《丑闻》的桥段:此时已经到了弗朗哥独裁时期,电影人内部也有左右翼之分,《丑闻》的导演萨恩斯·德·埃雷迪亚(José Luis Sáenz de Heredia)由于一向跟人民阵线(Frente Popular)走得很近,战后也成了政府比较喜欢的导演,拍摄过一些宣传色彩很强的电影。

男主角还未出生时,父母在游园会上玩射击游戏得到的奖品是一个西洋镜Zoetrope,得名于希腊语的“生命之轮(ζωή zoe, “life”;τρόπος tropos, “turning”,可以直译为”wheel of life”)”。在圆柱形筒内壁贴上预先画好的人物和场景,旋转圆筒的同时透过筒壁上的切口便可以产生图像在动的感觉。这是美国大学生威廉·E·林肯(William E. Lincoln)1865年利用视觉暂留原理设计的早期动画装置,申请专利之后卖给了一家名叫米尔顿·布拉德利(Milton Bradley)的游戏器具制造商,很快成为了风靡欧美的玩具。早期运动影像研究者埃德沃德·迈布里奇(Eadweard Muybridge)的“动物实验镜(zoopraxiscope)”就是在zoetrope和其改良版本基础上再次改良而成的。这个西洋镜在全片中多次出现,它从卡洛斯幼年时心爱的玩具,逐渐成为他无法磨灭的迷影热情的象征。

《光影生涯》的先锋性还体现在很多方面:剧本在结尾呼应开头,形成了一个闭环并以戏中戏的元结构来呈现,除了西洋镜,约贝特·格拉西亚还细心地安排了许多串联剧情的线索,例如游园会里卡洛斯出生的电影放映剧场老板,日后成了他拍摄新闻影像时期的上司,再后来成了他的制片人。而小时候刚得到摄影机时邀请来当模特的好友路易斯,在后来成为卡洛斯的电影男主角后,也拍摄了和小时候同样角度的镜头。与安娜同看的《罗密欧与朱丽叶》海报数年之后出现在卡洛斯经过的剧场橱窗里。在《光影生涯》中还有无数这样的细节,约贝特·格拉西亚不遗余力地埋下一个又一个提示,让银幕外的观众也能站在卡洛斯的位置上,与他心中似曾相识的情绪共鸣。

尽管制作成本不高,粗糙之处也不少,但更多可以看到的是导演用巧妙的设计克服了物质条件的不足。视觉上他采用了很多二三十年代实验电影中常见的手法,例如叠印、拼贴和剪影,剪影在本片中的使用颇有几分超现实的意味,将内心情感通过光线之下的影子进行外在实体化。大量叙事中的留白,精心设计的蒙太奇和提喻法则加快了叙事节奏,避免了成为事无巨细流水账的风险。

(以下这个镜头组则用一只甜瓜完成了场景的切换)

约贝特·格拉西亚借助《光影生涯》探讨了很多超越单部电影,直击本源的问题:例如生与死,真实与虚构的界限——电影可以用虚构将早已一去不复返的真实唤回,让它重新获得生命吗?艺术与生活是不是一道非此即彼的单选题?如果不是又该如何两全?他的思考融入了卡洛斯的生命轨迹,也贯穿了他自己的所有电影创作。《光影生涯》老电影的表层之下是极具现代性的灵魂。在70年后的现在看来,这些问题无论对于电影从业者还是观众来说,依然具有现实意义。70年代末另一位天才伊万·祖鲁埃塔(Iván Zulueta)的代表作《狂喜》(Arrebato, 1979),就仿佛对约贝特·格拉西亚这些探讨的一场癫狂变奏。

现实透过《光影生涯》这个虚构的筛网成为影像。卡洛斯在拍摄内战期间两方在街巷中对峙的情形之时,不由自主地介入其中,操纵了一个瞬间的“真实”。这是电影中最令人印象深刻的段落之一,卡洛斯踢开一卷纸让它沿着下坡滚落,同时开始了拍摄,他自己出手为纪实影像制造了戏剧效果。《光影生涯》中还有一个真实与虚构重叠的小细节:饰演男主角卡洛斯的费尔南多·费尔南·戈麦斯(Fernando Fernán Gómez)和饰演安娜的玛利亚·多洛蕾丝·普拉黛拉(Maria Dolores Pradera)在现实生活中也是夫妻,两人1945年结婚,有两个孩子。

对约贝特·格拉西亚和卡洛斯来说,电影与生活并不那么容易区分开来。因此卡洛斯在自责中远离电影多年,却在一场《蝴蝶梦》之后,最终还是与电影也与生活和解了。就像《蝴蝶梦》的男主角或者说希区柯克(Alfred Hitchcock)许多电影中的角色一样,他们总抱持着某种愧疚和自责。希区柯克深受天主教出身影响,往往会在电影里构筑起罪恶感始终存在的世界。人们测试自己人性的极限,也敞开心扉,选择坦白、供认或者忏悔,以此作为赎罪的起点。在希区柯克另一些电影里,精神分析取代了天主教,深邃的心理创伤压抑了罪恶感。大部分时候,人物的表情和行为动机无一不围绕道德逻辑来构建——重视因果,重视细节,叙事中的铺陈和回应,悬念的设置和解决,环环相扣,少有废笔。约贝特·格拉西亚和《光影生涯》在这方面很显然受到了希区柯克的影响。

(男主角就是看了以上这段《蝴蝶梦》的开场才下决心回到电影的世界中来的。)

希区柯克是《光影生涯》的一个重要指涉,现在看来,约贝特·格拉西亚领先于时代的证明之一,就在于他借卡洛斯之口说出了对希区柯克的推崇:“真是一个伟大的开场!旁白的运用堪称绝妙,对演员的指导也完美无缺,现在我知道这部电影为什么会受欢迎了。”用《蝴蝶梦》作为扭转男主角的人生、重燃他对电影热情的关键所在,约贝特·格拉西亚对这部电影的喜爱程度可见一斑。现在对希区柯克的各类研究、书籍评论、档案素材可谓汗牛充栋,然而在他生活的年代,经常被认为是一个在商业领域成功但缺乏内涵的庸俗导演,直到50年代特吕弗(François Truffaut)在《电影手册》(Cahiers du Cinéma)撰文指出希区柯克应当被视为一名作者导演和一位真正的艺术家,欧洲主流舆论的观点才逐渐开始转向。由此可见,早在1947年就已经直言不讳地表达对希区柯克艺术手法欣赏的约贝特·格拉西亚的确是个很有眼光的人。

男主角性格的转变一方面来自未能保护亲人的罪恶感,另一方面则如电影史学家何塞·路易斯·卡斯特罗所说的那样,内战之后的西班牙电影中,男性形象往往“因为受到了战争的直接影响,注定要遭受孤独、艰难和分离”。约贝特·格拉西亚在电影中呈现了卡洛斯的人生之旅:个体的出生与成长,他的梦想、爱情、悲剧与幻灭;并行的暗线则是社会的变迁,科技的进步,冲突和战争的产生与消亡。

◊♦◊

想要更透彻地理解约贝特·格拉西亚和《光影生涯》,还需要对西班牙内战前后的一些政治、历史、社会和文化概念有一个基本的把握。

西班牙的三十年代是一个动荡不安的混乱时期,1931 年阿方索十三世退位,第二共和国成立,而这个新诞生的民主政权从一开始就风雨飘摇,社会矛盾极为尖锐。而国际上极左和极右的势力同时拉扯着西班牙的左翼和右翼,导致两方都逐渐极端化。林达在《西班牙旅行笔记》里精炼地概括了双方的政治立场:“左翼偏向公有制,右翼偏向私有制;左翼比较能容忍地区自治,右翼要求一个‘统一的西班牙’;天主教是左翼摒弃的对象,却是右翼生命的一部分。极端左翼有无政府倾向,右翼要求社会秩序。两翼一半对一半地分裂了民众。再说,那么多年来,大家习惯了用罢工、起义、暴动来说话,谁也没有耐性。”政府改革失败,左右翼互相攻击,长期而来的对立演变成了武装斗争,最后在右翼军人的策划下爆发了内战。这场内战对西班牙社会产生了颠覆性的深远影响,余波直至现在依然存在。1939年4月,国民军获得胜利,第二共和国灭亡,政府流亡海外,西班牙进入佛朗哥独裁统治时期。短命的第二共和国推行自由民主,新宪法给予女性选举权,推行离婚合法化,确立言论自由;同时剥夺王公贵族的法律特权,实行政教分离,限制天主教会的权限。这些举措在如今看来过于激进,直接触及了既得利益阶层,遭到了意料之中的疯狂反扑,天主教会也坚定地站在了弗朗哥一边。

西班牙业余电影兴起于第二共和国时期,影响一直持续到70年代末。这是西班牙电影史上最被研究者忽略的领域之一。上世纪20年代,百代(Pathé)和柯达(Eastman Kodak Company)分别针对非专业人士推出了9.5mm和16mm的拍摄及放映设备,大量业余电影制作开始出现,它们既超越了简单的家庭纪录影像范畴,又不受商业制作的诸多限制,成为一种自由独立的表达空间和风格的试验场,具有先锋精神的作品层出不穷。在加泰罗尼亚地区,第二共和国时期的业余电影往往表现出一种阶级焦虑,曾经的统治阶级,面对公共生活突然间必须和下层民众分享的现实无法适从,这种抵触情绪也助长了西班牙社会政治领域左右翼日渐分裂的趋势。

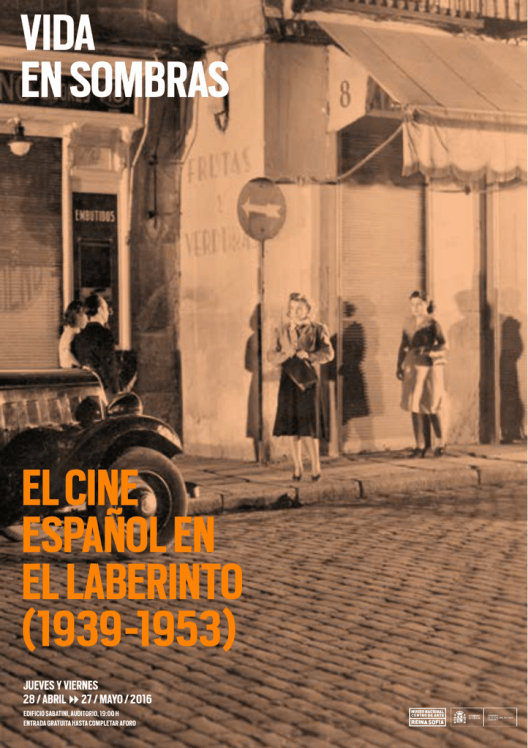

和很多其他欧洲国家不同的是,在西班牙,说到“战后”这个词,往往指的是内战而不是二战。尽管西班牙内战中的意识形态冲突被视为二战的导火索,它发生的根源更大程度上还是在于西班牙独有的地域和民族问题。作为西班牙历史文化的重要分水岭,内战对电影人的创作也产生了巨大的影响,加上独裁时期的审查制度,战后作品呈现出一派截然不同的面貌。2016年,马德里索菲亚皇后博物馆举办了大型影展——“迷宫中的西班牙电影 1939-1953”,以期扭转人们对这个时代电影的刻板印象和想当然的批判态度,电影史学家何塞·路易斯·卡斯特罗(José Luis Castro De Paz)指出,战后电影对于理解一种风格的形成以及一个民族的心理状态至关重要,仍未愈合的伤口在其中清晰可见。他说希望人们通过影展可以了解到,并不是所有人都选择了投降。抵抗的努力或许微小,或许并不英勇,但这些电影人在日复一日的工作中坚持着,而坚持抵抗的人应当得到尊重。

弗朗哥时期的审查制度,主要目的在于实现全国意识形态的统一,因此外国的自由理念和本国地区民族身份,如加泰罗尼亚和巴斯克的独立倾向成为了审查者的首要目标。事实上,外国电影遭到的审查远比本国电影更严重。本国电影制作公司往往已经由政府关系人士所掌握,在正式递交之前都进行过自我审查。审查一般基于意识形态和天主教传统道德体系,敏感内容包括左翼思想、内战、地区独立、离婚、偷盗、性爱和暴露的穿着等等,但对可能造成恐慌或暴力的内容基本不加理会。遭到删改的不仅是电影本身,电影的宣传材料也是审查委员会关注的重点。一些支持共和派的好莱坞明星,如詹姆斯·卡格尼(James Cagney)、琼·克劳馥(Joan Crawford)和罗伯特·蒙哥马利(Robert Montgomery)等等,就算是主演,名字也不会出现在当时的西班牙海报上,而一些有着双重含义或暗喻的电影片名也都进行了修改。一些以美艳形象闻名的女明星——爱娃·加德纳(Ava Gardner)、玛丽莲·梦露(Marilyn Monroe)、丽塔·海华丝(Rita Hayworth)、索菲亚·罗兰(Sophia Loren)等等,在电影、海报和剧照中穿着的服装款式常出于遮挡目的被篡改得面目全非。

与很多人想象中不同的是,弗朗哥独裁时期的西班牙除了布努埃尔之外,并没有太多电影人流亡海外。一些如今我们认为是共和派的著名导演,例如埃德加·内维列和卡洛斯·塞拉诺·德·奥斯玛等等都继续留在国内拍电影,以各自的方式找到在体系中存活的方法。另外一些导演则选择了帮助弗朗哥政府拍摄宣传片,例如前面提到过的萨恩斯·德·埃雷迪亚,但同时他也有不少作品忠实反映了当时社会状况,就连后来的反弗朗哥电影人贝尔兰加(Luis García Berlanga)和费尔南多·费尔南·戈麦斯都称他1945年的作品《命运的道歉》(El destino se disculpa)对他们产生了深刻影响。费尔南·戈麦斯也就是《光影生涯》男主角的扮演者,不仅有数十年成功的电影和舞台演员生涯,还是一名作家和诗人,从50年代开始担任电影导演,曾将自己的小说《没有结果的旅行》(El viaje a ninguna parte, 1986)搬上大银幕。他作品中对弗朗哥政权的批判使他成为如今重新审视战后西班牙电影的浪潮中无法绕过的重要人物。他职业生涯中后期在《蜂巢幽灵》(El espíritu de la colmena, 1973)和《关于我母亲的一切》(Todo sobre mi madre, 1999))中扮演的两位截然不同的父亲,应该是中国观众最为熟悉的角色。

何塞·路易斯·卡斯特罗在《暴风雨中的瞭望塔》(La atalaya en la tormenta. El cine de Luis García Berlanga)一书中谈及了贝尔兰加等电影人回应审查的方式。他说,这种不直接讲述而将剧情荒诞化处理的做法看似在逃避现实,实际上是贝尔兰加找到的最有效的迂回途径。就好像身处暴风眼之中的人看不清周围的状况,但如果从高处向下望,就可以轻松把握事件的全貌。人与社会也是如此,如果超脱其外用批判的眼光来审视,就不难发现他们的疯狂扭曲,并理解整个系统运作的机制。因此他的作品,例如《刽子手》(El verdugo, 1963),大多让观众处在上帝视角,以局外人般的冷静审视着主人公的命运。

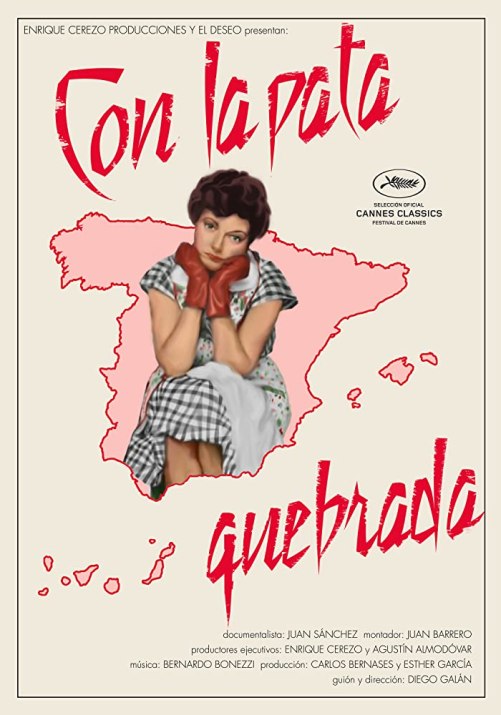

1963年,西班牙女性的权利,尤其是工作权得到了认可。然而在个人和公共生活之中,天主教仍然是重要的指导思想。随着女性地位发生变化,更多影片开始描绘传统与现代两种女性之间的差别和冲突。如果想了解女性形象在西班牙银幕上的变迁,推荐一部2013年的纪录片《赤脚厨房》(Con la pata quebrada)——导演引用大量影视片段和文献影像,以编年史的姿态呈现出西班牙这个社会复杂性极高,阶级、地区、意识形态和宗教各方面矛盾突出的国家中,女性身份是如何一步一步变化的。片中涉及的许多议题,诸如女性工作权、家庭暴力、婚姻观、性解放乃至与独裁政府、审查和内战的关系,都有助于更好地理解《光影生涯》和它所处的年代的特殊性。

如果1939年赢下内战的是共和派,约贝特·格拉西亚和《光影生涯》的命运会不会改变呢?这一点虽然很难推断,但可以确认的是,在共和派统治下电影工作者将拥有更大的创作自由度,他们作品的戏剧传统会更加深厚,在文化中的地位也会更高。或许西班牙也能诞生与意大利新现实主义直接对话的电影运动。而像贝尔兰加和费尔南·戈麦斯这样寻求更现代表达的导演,或许就不再需要时刻处心积虑地思考如何才能用不被审查者发现的隐晦方法去进行批判了。

◊♦◊

说到这里再回过头看当时《光影生涯》的送审经过,难道约贝特·格拉西亚对独裁政权和教会的审查要求一无所知吗?我想他心中应该非常清楚。即便如此,他还是如实记录下了内战的进程,拍摄了在机关枪扫射里失去头部的蒙塞拉黑面圣母像,无辜死亡的平民和残酷的街头战斗…… 即使修改了剧本,仍然没有违背心意添加任何扭曲事实的情节,更没有一句奉承弗朗哥政权的话语。或许正是这种明知风险却依然坚定的抵抗态度,才让审查者感到恐惧。

1975年,弗朗哥独裁政权终结,西班牙进入民主转型期。一年之后,洛伦斯·约贝特·格拉西亚去世。人生的最后二十年,他远离电影,度过了平静的时光。他是一个合格的家族企业经营者,一个忠诚的丈夫和慈爱的父亲。1977年,首位民选总统阿多尔佛·苏亚雷斯(Adolfo Suárez)颁布法令,彻底终结了西班牙的审查制度。几年之后,阿尔贝里奇的重新发现和修复工作让约贝特·格拉西亚以电影人的身份重回大众视野,他命途多舛的唯一长片《光影生涯》也一夜之间成为了里程碑式的作品。但这一切和约贝特·格拉西亚已经没有多大关系,对西班牙而言,他的存在填补了电影史的空白;但对他来说,《光影生涯》是一辈子也没能逃离的黑洞。是电影让他闪耀,也是电影将他刺伤。《光影生涯》的结尾,卡洛斯再也不必在艺术与现实间纠结,而在约贝特·格拉西亚的人生中,艺术与生活最终没能两全。

1950年,约贝特·格拉西亚在《光影生涯》不知何时才能上映的焦灼等待中写下了一段心声,他说:“我发自内心相信,每一件艺术品都必须具备强烈的个体性,无论自身有没有缺陷,它都是独属于创作者的孩子。我们拍电影的人有自己的优势,因为电影最迷人的地方在于:我们可以在绝对的自由中,无拘无束地尽情表达。”

【下期预告】

下期节目将继续“Almost Famous/Almost Forgotten”系列,讲述一位独特的女性电影人艾达·卢皮诺(Ida Lupino)。她是制片厂体系内华纳兄弟(Warner Bros.)签约的女演员,也是一位勇于挑战体制的先锋。为了涉足大制片厂绝对不会触碰的题材,拍摄既言之有物又能吸引观众的电影,她自己成立了制片公司,用当演员的收入来投资自己导演和编剧的电影。她还是一位精明的商人,早在50年代就在电影中进行广告植入。她的存在让很多男性汗颜,但她的一生又始终为男性所掣肘。就让我们一起回顾这位好莱坞黄金时代独立精神代表不平凡的电影之路。

◊♦◊

感谢收听the talking hours,本期节目的前期调研,素材收集,内容撰写和主持均由我本人负责,剪辑和后期制作由方天宇大力支持。在此向所有鼓励我,为我提出反馈意见和修改方案的朋友致谢。特别感谢顾草草对本播客命名的巨大帮助。

本期和今后其他节目的更多信息,包括使用的音乐和影片素材列表,参考文献以及推荐的阅读和观影清单等等,请访问我的个人网站thesilenthours.com。除了播客之外,在这里,你也可以读到我写的其他电影相关文章。如果对节目有任何意见与建议,或者有特别想听的主题、人物和事件,也欢迎在我各个平台给我留言。

-Fin-

Clips:

-

Film – “Vida en sombras”, 1949, Castilla Films

-

Film – “Rebecca”, 1940, Selznick International Pictures (仅本文)

References:

-

“Qué grande es el cine español – Vida en sombras”, 1996, RTVE.es (TV Program)

-

“Bajo el signo de las sombras” (Documentary, dir. Ferrán Alberich, 1984)

-

Llorenç Llobet Gràcia. Vida en sombras + 22 cortos restaurados (3 DVD + librito). Intermedio. (DVD Set)

-

Kinder, Marsha. Blood Cinema: The Reconstruction of National Identity in Spain. University of California Press, 1993.

-

Torrella, José. Cine amateur español 1930-1950. Barcelona, Centro Excursionista de Cataluña, 1950.

-

B. Casanova (2003). Vida en sombras o el cine en el cine. Caja España.

-

Torres, Augusto M. Directores españoles malditos. Huerga Y Fierro Editores, 2004.

-

Asier Aranzubia Cob (2007). Osadía formal en tiempos de autarquía: el cine telúrico de Carlos Serrano de Osma en la década de los cuarenta. Archivos de la filmoteca.

-

Losilla, Carlos. “Viaje a la tierra de los muertos”. Caimán Cuadernos de Cine, nº 22, diciembre de 2013.

-

Castro de Paz, José Luis. Pérez Perucha, Julio (ed.). Antología crítica del cine español 1906-1995. Madrid: Cátedra / Filmoteca Española: 1997.

-

Israel Paredes. Miradas de cine, nº 78, septiembre 2008

-

Fibla-Gutierrez, Enrique. “A Vernacular National Cinema: Amateur Filmmaking in Catalonia (1932–1936)”. Film History Vol. 30, Iss. 1, 2018.

-

Castro de Paz, José Luis. Pérez Perucha, Julio (ed.). La atalaya en la tormenta. El cine de Luis García Berlanga. Ourense International Independent Film Festival. 2005.

-

Torrella, José. Crónica y análisis del cine amateur español. Madrid, Rialp, 1965.

-

林达《西班牙旅行笔记》生活·读书·新知三联书店,2007版

-

Los años olvidados. Entrevista a José Luís Castro de Paz, publicado el 19 junio, 2016 por Alberto Moreno

http://contrapicado.net/2016/06/los-anos-olvidados-entrevista-a-jose-luis-castro-de-paz/

-

Nocturno de Llobet Gràcia por Alfonso Crespo

https://cronicaglobal.elespanol.com/letra-global/cronicas/llobet-gracia-cine-catalan_195778_102.html

Music:

-

Federico Mompou – “Cançons i danses: Cançó i dansa No. 6″”Cançons i danses: Cançó i dansa No. 7”

-

Norma Bruni – “Amami di piu”

-

Frédéric Chopin – “Prelude in E Minor, Op. 28, No. 4”

-

小畑貴裕 – “エマの悲しみ”

-

Georges Delerue – “Waltz”

-

Pau Casals – “El Cant del Ocells”

-

Dan Romer/Benh Zeitlin – “The Thing That Made You” “End of the World”

-

Astor Piazzolla – “Oblivion”

-

Franz Halász – “Mi Buenos Aires querido (Composed by Carlos Gardel)”

-

Alberto Rabagliati – “Paradiso perduto”

-

Frédéric Chopin – “Mazurka No.36 In A Minor Op.59 No.1: Moderato”

-

Eric Demarsan – “L’Incommunicabilité”

-

Bernard Herrmann – “Scene D’Amour”

-

Rolando Alarcón – “¡Ay Carmela!”

-

Ólafur Arnalds – “3055”

-

川井憲次 – “哀悼” “陽光”

-

Carter Burwell – “The Trial of Ed Crane”

-

Lucienne Boyer – “Parlez-moi D’Amour”

-

Chris Zabriskie – “Prelude No. 21”

-

長谷川智樹 – “懺・さよなら絶望先生メインテーマ”

-

Olavi Virta and the Harmony Sisters – “Sinitaivas”